’21~’22年版 ユーキャンの第1種・第2種衛生管理者 速習レッスン【チェック問題つき】

衛生管理者試験のおすすめテキスト・過去問予想問題!も確認する

はじめに

本書は、第一種・第二種衛生管理者試験合格のための知識を、わかりやすく学べること第一に考えて編集・制作した基本書です。

初めて学習する方にも無理なく学んでいただくため、本書では以下のような工夫をしています。

●徹底的に過去を分析し、重要ポイントのみを凝縮!

第一種と第二種それぞれに重要度を表示!

過去問題の分析結果に基づき、重要論点のみを掲載。さらに重要度も第一種と第二種をそれぞれ3段階で表示していますので、受験する試験に応じて、メリハリをつけて効率良く学習することができます。

●豊富な図表・イラストでよくわかる!

読んですぐに理解できるやさしい文章と、たっぷりの図表・イラストで、理解を助けます。

●レッスンごとに「チャレンジ!チェック問題」を収載!

学習した内容の確認・復習のため、レッスンの最後に問題を掲載。問題を解くことで、知識がスムーズに定着します。

本書は、有害業務に関する部分に有害マークを表示していますので、第一種、第二種、どちらを受験される方にもご利用いただけます。また、姉妹書として問題集も発刊していますので、第一種試験を受験される方は、『ユーキャンの第1種衛生管理者 重要過去問&予想模試』、第二種試験を受難される方は『ユーキャンの第2種衛生管理者 重要過去問&予想模試』と併用していただくと、さらに学習効果が高まります。

本書をご活用になり、見事試験に合格されることを、心より応援しています。

監修 波場久実

本書の使い方

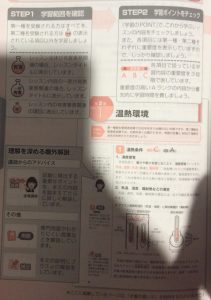

STEP1 学習範囲を確認

第一種を受験される方はすべてを、第二種を受験される方は有害の表示されている項目以外を学習しましょう。

有害

レッスン全体が有害業務関連の場合、レッスンタイトルに表示しています。

一部有害

レッスン内容の一部が有害業務関連の場合、レッスンタイトルに表示しています。

害

レッスン内の有害業務関連の項目に表示しています。

STEP2 学習ポイントをチェック

「学習のPOINT」で、これから学ぶレッスンの内容をチェックしましょう。

また、各項目には第一種、第二種それぞれに重要度を表示していますので、しっかり確認しましょう。

各項目で扱っている学習内容の重要度を3段階で表しています。

重要度の高いAランクの内容から優先的に学習時間を費しましょう。

理解を深める欄外解説

講師からのアドバイス

試験に頻出する重要なポイントを、本文の内容を踏まえてさらに詳しく解説しています。

その他

用語

専門用語やわかりにくい言葉などを解説しています。

補足

本文の説明にプラスαの解説をしています。

※ここに掲載しているページは、「本書の使い方を説明するための見本です。

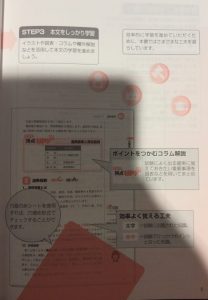

STEP3 本文をしっかり学習

イラストや図表・コラムや欄外解説などを活用して本文の学習を進めましょう。

効率的に学習を進めていただくために、本書ではさまざまな工夫を凝らしています。

ポイントをつかむコラム解説

試験によく出る確実に覚えておきたい重要事項を図表などを用いてまとめています。

効率よく覚える工夫

太字=試験に出題された知識。

赤字=試験でひっかけポイントとなった知識。

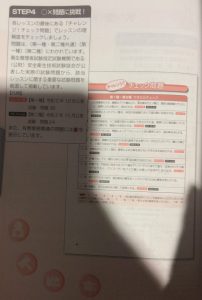

STEP4 ○×問題に挑戦!

各レッスンの最後にある「チャレンジ!チェック問題」でレッスンの理解度をチェックしましょう。

問題は、〔第一種・第二種共通〕〔第一種〕〔第二種〕にわかれています。

衛生管理者試験指定試験機関である(公財)安全衛生技術試験協会が公表した実際の試験問題から、該当レッスンに関する重要な試験問題を厳選して掲載しています。

【凡例】

R2.10-38 【第一種】令和2年10月公表試験、問題38

R2.10-20 【第二種】令和2年10月公表試験・問題24

また、有害業務関連の問題には害を表示しています。

本書における科目の順番について本書の科目の順番は『学びやすさ』という観点から、実際の試験の科目順とは異なっています。

おことわり

本書は、2021年6月までに施行された法令に基づき編集しております。本書の記載内容について、執筆時点以降の法改正情報などで、試験の対象となるものについては、下記「ユーキャンの本」ウェブサイト内「追補(法改正・正誤)」にて、適宜お知らせいたします。

https://www.u-can.co.jp/book/information

資格について

1 衛生管理者とは

「衛生管理者」の資格取得学習を始めるにあたり、まずは「衛生管理者」とはどんな業務を行うのかを確認しましょう。

昨今の多様化する労働環境のなか、労働災害を未然に防ぎ安全で健康的な職場づくりを推進するエキスパートとして、多くの企業から求められているのが「衛生管理者」です。「衛生管理者」は国家資格である衛生管理者免許試験に合格した者、または一定の資格をもつ者(医師、歯科医師等)でなければならないと規定されています。

「衛生管理者」の設置について、具体的には、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが法律によって義務づけられています。ところが実際には、こうした「衛生管理者」の免許をもつ者の絶対数が不足していることもあり、未選任のままの企業も多く存在しています。このような状況のなかで、衛生管理者免許の取得者は、企業の総務・労務部門などから大いに期待されることは間違いないでしょう。

「衛生管理者」の免許には、第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許があります。

第一種衛生管理者免許を有する者は、工場などの危険あるいは有害な要素のある事業場を含むすべての事業場において、衛生環境を管理することができます。

第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生環境の管理が可能です。

〔衛生管理者免許を有する者のおもな職務〕

・健康に異常のある者の発見と処置

・労働環境の衛生に関する調査

・衛生教育や健康相談等の実施

・環境改善プランの立案と実行

2 衛生管理者試験について

それでは次に、衛生管理者試験がどのように行われるのかを確認しましょう。

衛生管理者試験は、厚生労働大臣指定試験機関である公益財団法人安全衛生技術試験協会および全国7カ所にある安全衛生技術センターにて実施されています。受験に関しての概要は以下のとおりですが、詳細は、上記協会およびセンターにて頒布される免許試験受験申請書を各自で取り寄せて確認してください。

受験資格

衛生管理者試験の受験資格として、学校を卒業後、労働衛生に関する一定の業務に従事した経験のあることが必要です。受験に必要な労働衛生業務の実務経験年数は、最終学歴によって異なります。

〔最終学歴と経験年数〕

・大学(短大を含む)または高等専門学校の卒業者:労働衛生の実務経験1年以上

・高等学校の卒業者:労働衛生の実務経験3年以上

・中学校の卒業者:労働衛生の実務経験10年以上

有資格者(実務経験)

労働衛生に関する一定の業務(実務経験)については、通常、所属企業・団体などが発行する事業者証明書を提出することで認められます。実務経験は他の業務と兼任していても問題はありません。

出題数と受験科目

受験科目は、第一種、第二種ともに、「労働生理」「労働衛生」「関係法令」の3科目です。

| 労働生理 | 人体組織および機能、環境条件による人体の機能の変化、労働による人体の機能の変化、疲労およびその予防、職業適性などに関する知識 |

| 労働衛生 | 衛生管理体制、作業環境要素、職業性疾病、作業環境管理、作業管理、健康管理、健康の保持増進対策、労働衛生教育、労働衛生管理統計、救急処置などに関する知識 |

| 関係法令 | 労働基準法、労働安全衛生法、作業環境測定法およびじん肺法ならびにこれらに基づく命令中の関係条項に関する知識 |

有害業務に関連する問題は、第一種衛生管理者試験には出題されますが、な衛生管理者試験には出題されません。各科目の詳細と問題数は、次表のとおりです。

〔受講科目の詳細〕

| 受験科目 | 第一種衛生管理者(44問) | 第二種衛生管理者(30問) | |

| 労働生理 | 10問 | 10問 | |

| 労働衛生 | 有害業務に係るもの | 10問 | - |

| 有害業務に係るもの以外のもの | 7問 | 10問 | |

| 関係法令 | 有害業務に係るもの | 10問 | - |

| 有害業務に係るもの以外のもの | 7問 | 10問 | |

注:部分は、第一種、第二種共通出題分野です。

科目免除

第二種衛生管理者免許をすでにもっている者が第一種衛生管理者試験を受験するときは、「労働生理」の科目および「労働衛生」「関係法令」の2科目のうち有害業務に係るもの以外の問題が免除されます(特例第一種衛生管理者)。また、船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者でその後1年以上労働衛生の実務に従事した経を有するものは、「労働生理」の科目が免除されます。

出題形式

一試験の出題形式は、すべて5肢択一式で、解答用紙はマークシート記入方式の筆記試です。

試験時間

各センターでの試験時間は、第一種衛生管理者試験、第二種衛生管理者試験ともに、3時間(13:30~16:30)です。ただし、特例第一種衛生管理者試験については、13:30~15:30の2時間。船員法による科目免除者については、13:30~15:451の2時間15分が試験時間となります。

合格基準

衛生管理者免許試験は、合格人数に制限はありません。基準点以上取れば、にかかわらず誰でも合格できます。試験科目(「有害業務に係るもの」と「有害業務に係るもの以外のもの」に範囲が分かれている科目はそれぞれの範囲を1科目とする)ごとに40%以上得点でき、かつ、すべての科目の合計得点が60%以上の場合に合格となります。

〔過去3年間の試験実施状況〕

| 第一種衛生管理者 | 第二種衛生管理者 | |||||

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2018年度 | 67,080人 | 29,631人 | 44.2% | 32,985人 | 17,271人 | 52.4% |

| 2019年度 | 66,498人 | 32,026人 | 46.8% | 33,559人 | 18,511人 | 55.2% |

| 2020年度 | 43,157人 | 18,916人 | 43.8% | 22,220人 | 11,729人 | 52.8% |

受験手続

公益財団法人安全衛生技術試験協会および全国7カ所にある安全衛生技術センターにて頒布されている免許試験受験申請書用紙を入手のうえ、安全衛生技術センターへ申込手続を取ることが必要です。衛生管理者試験は毎月1~5回程度、各センターで実施されています。また、各センターから遠方の地域では年に1回、出張特別試験が実施されている場合もあります。ご自分の都合のよい受験日・受験場所を選んで申し込みましょう。

申込みの受付期間は、受験日の2ヵ月前から、郵送(簡易書留郵便による)の場合は14日前の消印まで、安全衛生技術センターの窓口へ持参する場合は2日前までです(各試験日の試験定員に達した場合は、受付期間内であっても受付が締め切られます)。

試験手数料は6,800円です。受験申請とともに支払うことになります。受験申請を持参した場合のみ、現金で払い込むことができます。

試験に関する問い合わせ先

| 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 |

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館9階 |

03-5275-1088 |

| 北海道安全衛生技術センター | 〒061-1407 北海道恵庭市黄金北3-13 | 0123-34-1171 |

| 東北安全衛生技術センター | 〒989-2427 宮城県岩沼市里の杜1-1-15 | 0223-23-3181 |

| 関東安全衛生技術センター | 〒290-0011 千葉県市原市能満2089 | 0436-75-1141 |

| 中部安全衛生技術センター | 〒477-0032 愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5 | 0562-33-1161 |

| 近畿安全衛生技術センター | 〒675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山字迎野 | 079-438-8481 |

| 中国四国安全衛生技術センター | 〒721-0955 広島県福山市新涯町2-29-36 | 084-954-4661 |

| 九州安全衛生技術センター | 〒839-0809 福岡県久留米市東合川5-9-3 | 0942-43-3381 |

出題傾向分析&対策

衛生管理者には、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の2種類の免許があります。第一種、第二種とも試験科目は「労働生理」「労働衛生」「関係法令」の3科目に分かれています。うち、「労働衛生」と「関係法令」の2科目は、〈有害業務に係るもの〉と〈有害業務に係るもの以外のもの〉に分かれており、〈有害業務に係るもの〉の範囲は2科目とも第一種衛生管理者試験のみに出題されます。

試験は各科目(有害、非有害は別科目となるので、第一種は5科目、第二種は3科目)で40%以上かつ合計得点60%以上で合格となります。広範な学習分對を初学良く学習し、苦手分野でも確実に得点するために、各科目ごとの概要と試験対策を紹介します。

労働生理

1. 科目概要

人体の組織やそのメカニズム、環境条件や労働による人体への影響などについて学習します。

2. 試験対策

労働生理は、中学校の理科で学ぶような内容です。人体に関する分野のため、なじみのある単語も多く、学習しやすく、得点源としやすい科目です。

科目範囲からまんべんなく出題される傾向にありますが、「血液の成分」「心臓の構造と血液循環」をはじめ、頻出の項目については、重要度Aとしています。重要度の高い項目については、確実に理解しておくことが求められます。また、「睡眠」や「疲労」「ストレス」に関しても近年出題頻度が上がってきていますので、きちんと学習しておきましょう。

労働衛生〈有害業務に係るもの〉

1. 科目概要

人体に悪影響を及ぼす危険で有害な環境と、それらがもたらす疾病などについて学習します。

2. 試験対策

「職業性疾病」に関しては、必ずといってもいいほど複数問出題されます。有害物質の名称など、なじみのない単語が多く出てくるため、学習しづらいと感じるかもしれません。試験に頻出の知識を厳選して掲載していますので、少なくとも「これで得点UP!」にまとめている知識は確実に得点できるように学習しましょう。また近年では、「リスクアセスメント」についての出題も多くなっています。

労働衛生〈有害業務に係るもの以外のもの〉

1. 科目概要

一般的な作業環境にある事業場について、気温や空気、照明などが与える人体への影響と、救急処置の方法について学習します。

2. 試験対策

第一種と第二種試験で、試験傾向が異なる項目があります。項目ごとに付されている重要度を参考にメリハリをつけて学習しましょう。

この分野は、かなり広範囲にわたって出題されるのが特徴です。ただし、きちんと理解していれば、比較的解きやすい問題も少なくないので、丁寧な学習を心がけましょう。

関係法令〈有害業務に係るもの〉

1. 科目概要

労働安全衛生法および有害物質に関する厚生労働省令を中心に、有害な労働環境から労働者を保護するための法知識を学びます。

2. 試験対策

関係法令の出題はかなり広範囲になります。

出題の中心は、「労働安全衛生法」となり、かなり細かい知識が聞かれることもありますが、まずはテキストに記載されている、出知識を正確に覚えましょう。労働衛生関係法令では「有機溶剤中毒予防規則」「粉じん障害防止規則」の出題が多くなっています。

関係法令〈有害業務に係るもの以外のもの〉

1. 科目概要

労働基準法、労働安全衛生法、事務所衛生基準規則など、労働者を取り巻く環境に関する法令に関する知識を学びます。

2. 試験対策

試験では、法令の条文そのものが出題されることはほとんどありません。条文の内容をきちんと把握していれば解ける問題が多いので、条文が何を規定しているのか、その中身を理解するようにしましょう。

第一種、第二種共通で、「衛生管理体制」や「健康診断」「衛生委員会」が多く出題されます。また第二種では、「安全衛生教育」に関しての出題が多くみられます。

衛生管理者試験は毎月1~5回実施される非常に回数の多い試験です。そのため試験問題は、ある程度のパターンに絞られるといっても過言ではありません。基本的な知識を押さえ、そのうえで、過去に出題された問題を繰り返し学習することが、なによりの攻略法となります。まずは本書『ユーキャンの第1種・第2種衛生管理者 速習レッスン』で基礎的な知識を身につけ、そのあと第一種試験を受験される方は『ユーキャンの第1種衛生管理者 重要過去問&予想模試』を、第二種試験を受験される方は『ユーキャンの第2種衛生管理者 重要過去問&予想模試』で復習を兼ねた問題演習を行うことをおすすめします。

CONTENTS

はじめに

本書の使い方

資格について

出題傾向分析&対策

労働生理

第1章 労働生理

LESSON1 血液・循環器系

1 血液の成分

2 血液型

3 心臓の構造と血液循環

4 血圧

LESSON2 呼吸器系

1 呼吸器系の構造と機能

2 呼吸の調節

LESSON3 消化器系

1 消化器系の構造と機能

2 栄養素の消化・吸収

3 肝臓の構造と機能

LESSON4 代謝・内分泌系

1 代謝とは

2 体温の調節機能

3 体重の測定

4 内分泌器官の種類

LESSON5 泌尿器系

1 泌尿器系の構造

2 尿の生成

LESSON6 感覚器系

1 視覚

2 聴覚と平衡感覚

3 嗅覚と味覚

4 皮膚感覚

LESSON7 神経系

1 神経系の構成

2 神経細胞とその働き

3 中枢神経系の構造と機能

4 末梢神経系の構造と機能

LESSON8 運動器系

1 筋肉とは

2 筋肉の性質

3 筋肉収縮のエネルギー

4 反射

5 運動機能検査

LESSON9 環境による心身の変化

1 ストレス

2 疲労

3 睡眠

労働衛生

第2章 作業環境要素

LESSON1 温熱環境

1 温熱条件

2 温熱指数

LESSON2 空気環境

1 空気

2 換気

LESSON3 視環境(照明・彩色・採光)

1 照明

2 彩色

3 採光

LESSON4 有害作業環境

1 有害物質

2 化学物質の状態

3 リスクアセスメント

第3章 職業性疾病

LESSON1 生物化学的要因と疾病

1 細菌性食中毒

2 ノロウイルス

3 その他の食中毒

LESSON2 作業要因と疾病

1 過重労働による疾病

LESSON3化学的要因と疾病

1 粉じん

2 金属

3 窒息性・刺激性ガスによる疾病

4 有機化合物による障害

5 職業がん

6 酸素欠乏症

LESSON4 物理的要因と疾病

1 温熱環境と疾病

2 騒音環境と疾病

3 振動環境

4 高圧環境と疾病

5 電離放射線

6 非電離放射線

第4章 救急処置

LESSON1 救急蘇生法とは

1 救急蘇生法の基本

2 一次救命処置

LESSON2 さまざまな応急手当

1 出血(止血法)

2 熱傷(火傷)

3 骨折

4 熱中症

第5章 労働衛生教育・統計

LESSON1 労働衛生教育

1 教育の目的

2 教育方法

LESSON2 労働衛生管理統計

1 労働衛生管理統計とは

2 統計学の基礎

3 スクリーニングレベル

4 疾病休業統計

第6章 作業環境管理

LESSON1 作業環境管理

1 労働衛生管理の基本

2 作業環境管理の概要

LESSON2 作業環境測定・評価

1 作業環境測定・評価の実施

2 管理区分の決定

3 管理区分と事後措置

LESSON3 作業環境改善の手法

1 有害物質

2 有害エネルギー

LESSON4 局所排気装置

1 局所排気装置の構造

2 制御風速と必要排風量

LESSON5 一般作業環境の改善

1 快適職場づくりの考え方

2 事業者が講ずべき措置の内容と考慮すべき事項

第7章 作業管理

LESSON1 作業管理

1 作業管理の概要

2 腰痛の予防対策

3 情報機器作業の作業管理

LESSON2 労働衛生保護具

1 労働衛生保護具の概要

2 呼吸用保護具

3 その他の労働衛生保護具

第8章 健康管理

LESSON1 健康管理

1 健康管理の目的と種類

2 診断項目

3 行政指導による健康診断

LESSON2 健康の保持増進対策

1 事業場における労働者の健康保持増進のための指針

2 労働者の心の健康の保持増進のための指針

3 職場の喫煙対策

関係法令

第9章 労働安全衛生法

LESSON1 労働安全衛生法の概要

1 安全衛生法の目的

2 安全衛生法の概要

LESSON2 安全衛生管理体制

1 総括安全衛生管理者

2 衛生管理者

3 産業医

4 作業主任者

5 衛生委員会・安全委員会

LESSON3 機械等・有害物質に関する規制

1 機械・設備等に関する規制

2 有害物質に関する規制

LESSON4 安全衛生教育

1 雇入れ時等の教育

2 特別の教育

LESSON5 健康の保持増進のための措置

1 作業環境測定

2 一般健康診断

3 健康診断を行うべき有害業務

4 健康診断実施後の措置

5 長時間労働者等に対する面接指導等

6 ストレスチェック制度

7 健康管理手帳

第10章 労働衛生関係法令

LESSON1 有機溶剤中毒予防規則

1 有機溶剤とは

2 取扱いに関する規定

LESSON2 特定化学物質障害予防規則

1 特定化学物質障害予防規則の定義

2 特定化学物質取扱いに関する規定

LESSON3 酸素欠乏症等防止規則

1 酸素欠乏症等防止規則の定義

2 防止措置

LESSON4 電離放射線障害防止規則

1 電離放射線障害防止規則

LESSON5 粉じんに関する法令

1 粉じん障害防止規則

2 石綿障害予防規則

3 じん肺法

LESSON6 衛生基準関係法令

1 有害作業環境の衛生基準

2 衛生基準

3 事務所衛生基準規則

第11章 労働基準法

LESSON1 労働基準法の概要

1 労働基準法とは

LESSON2 労働時間・休憩・休日

1 労働時間

2 休憩

3 休日

4 時間外労働と休日労働

5 時間外労働の制限

6 適用除外

LESSON3 変形労働時間制等

1 変形労働時間制等

2 1カ月単位の変形労働時間制

3 フレックスタイム制

LESSON4 年次有給休暇

1 年次有給休暇とは

2 年次有給休暇の取得時季

3 年次有給休暇中の賃金

LESSON5 年少者および女性の保護

1 年少者の保護

2 年少者にかかわる有害業務の就業制限

3 女性の保護

4 女性にかかわる有害業務の就業制限

LESSON6 就業規則

1 就業規則の作成

2 制裁規定

3 就業規則の効力

参考資料

●実効温度(感覚温度)図表

●空気中における有害物質の分類

●金属による健康障害

●新型コロナウイルス感染症の疑いがある傷病者への救急蘇生法の注意点

●労基則第18条の業務

●専属の産業医を選任すべき有害業務

●主な作業主任者

●衛生委員会の付議事項

●定期健康診断の診断項目と省略基準

●ストレスチェック制度の手順

●健康管理手帳の交付対象業務と要件

●特定化学物質

●著しい騒音を発する屋内作業場

●暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場

●衛生基準

索引