ワークルール検定のおすすめ参考書・テキスト(独学勉強法/対策)

目次 – ワークルール検定 中級テキスト[第3版]

はじめに

ワークルールを身近なものにするために

「ワークルール」とは、働くときに必要な法律や決まりのことです。ワークルール検定は、ワークルールをより身近なものとする試みとして、「NPO法人職 場の権利教育ネットワーク」が中心となり、2013年6月に札幌で初級プレ検定 を実施しました。その後、2014年には日本労働組合総連合、労働者福祉中央協 議会、公益社団法人教育文化協会、公益財団法人日本労働文化財団、NPO法人 働く文化ネットなどの協力も得て「一般社団法人日本ワークルール検定協会」を 設立し、初級検定は 47 都道府県で、中級検定は、北海道、東京、静岡、愛知、 大阪、福岡で開催しています。

「ワークルール検定」5つの特徴

①「いつでも誰でもチャレンジできる:正社員はもちろん、学生、パート、アル バイト、派遣社員、そして管理職など、誰でも受検できる自由な検定制度です。

②自分の知識レベルを客観的に評価できる:一人で学習するだけでなく、検定 を受けることで知識の程度や欠点もわかり、自分なりの目標設定ができます。

③知識レベルを効果的に深められる:初級から中級への進級、また、講習会を 受講することで、知識を効果的に得ることができ、さらに知識レベルを深めることができます。

④職場や家庭で気楽に話題にできる:働くときに必要ですぐに役立つさまざま な問題を取り上げるので、堅苦しくならずに、職場や家庭で気軽に話題にできます

⑤資格と連動できる:知識や能力を客観化・外部化する検定は、組合や企業、 社会の資格と連動させることができます。

「ワークルール検定」4つのメリット

①働く者一人ひとりにとって:自分を守り、働きやすい職場を実現するために実際に役立つ法律知識を身につけることができます。

②労働組合にとって:効果的なワークルール教育が可能となり、職場の問題点 も見えてくるので、組織化の契機としたり、要求を結集しやすくなります。

③企業にとって:社員が共通の法的知識をもつことによって、コンプライアンスを促進し、無用な紛争を回避することができ、事業を円滑に進めることができ ます。

④社会にとって:ワークルールが社会全体に浸透すれば、過剰なサービスや低 価格などを追求するのではなく、働く者の立場も尊重する社会や文化の構築にプラスとなります。

テキストの特徴

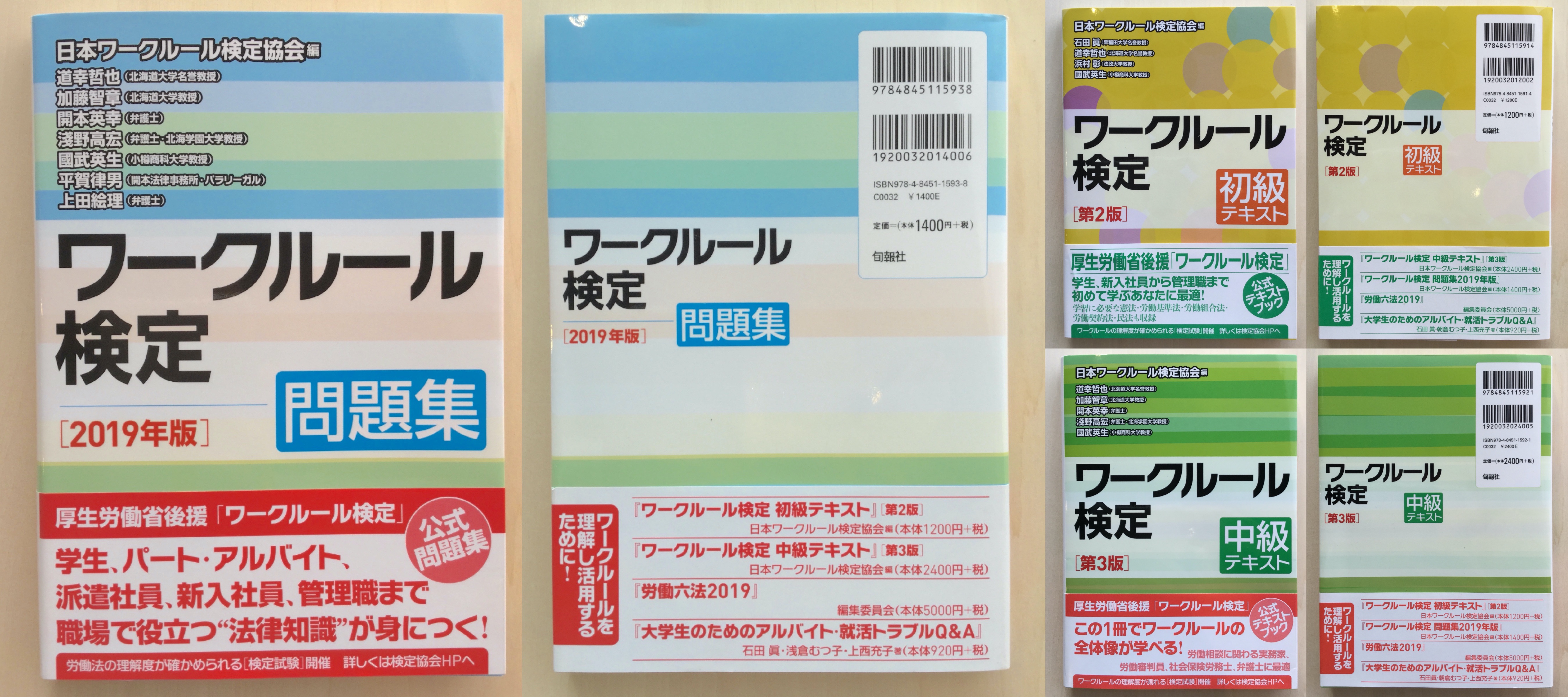

ワークルール検定のためのテキストとしては、労働法の入門的なものとして日 本ワークルール検定協会編『ワークルール検定初級テキスト[第2版]』(著 者:石田眞・道幸哲也・浜村彰・國武英生)を刊行しています。

本書は、『ワークルール検定 中級テキスト』の第3版で、2018年6月に制定 された「働き方改革関連法」など新たに制定・改定された法律や言い渡された判 例を加え、ワークルールの全体像をほぼ網羅したものとなっています。実際に職 場で直面すると思われる主要な論点を取り上げ、関連する裁判例をふまえてワークルールの基本的な考え方を解説しました。本書では、労働法だけでなく、働く 際に必要とされる社会保障法上の問題も対象としています。また、巻末には学習 に必要な条文も掲載しました。基本的に中級検定用のテキストとして執筆されて いますが、ワークルールを本格的に学びたい人や仕事上ワークルールの知識が必 要な人にとっても有益な本になっているものと確信しています。

本書の執筆者は、日本ワークルール検定協会の企画委員会メンバーであり、執筆分担は、1章「労働法総論」(開本)、2章「労働契約」(國武)、3章「賃金」 (淺野)、4章「労働時間・休日・年次有給休暇」(浅野)、5章「雇用終了」(開本)、 6章「労働組合法」(道幸)、7章「社会保障・社会保険」(加藤)となっています。

本書が働きやすい職場の実現と働くことに喜びを見いだす人々への支援に役立 つことを願っています。

2019年3月

道幸哲也

ワークルール検定中級テキスト・目次

はじめに

第1章 勞動法結論

1 労働条件決定システム

(1) 総論

(2) 法令

(3) 労働契約、就業規則、労働協約の

関係

2 就業規則

(1) 就業規則とは

(2) 就業規則の作成・変更に関する労基法上の義務

(3) 就業規則の効力

(4) 労働契約の変更と就業規則

3 労使紛争の解決手続

(1) 行政による解決手続

(2) 裁判所による解決手続

第2章 労働契約

1 労働契約

(1) 労働契約の成立

(2) 労働契約の基本原則

(3) 労働契約の当事者

(4) 労働条件の明示

2 採用・内定・試用

(1) 募集・職業紹介

(2) 採用の自由

(3) 採用内定

(4) 試用期間

3 労働契約上の権利義務

(1) 労働契約の主たる権利義務

(2) 労働契約に付随する権利義務

(3) 労働者の損害賠償義務

4 権利保障・人格的利益

(1) 労働者の人権と自由の保障

(2) セクシュアル・ハラスメント

(3) いじめ、パワー・ハラスメント

(4) プライバシー

5 人事異動

(1) 配転

(2) 出向・転籍

(3) 昇進・昇格・降格

(4) 休職、

6 労働者派遣

(1) 労働者派遣とは

(2) 労働者派遣法の規制内容

第3章 賃金

1 賃金とは

(1) 労契法上の賃金

(2) 労基法上の賃金

2 賃金請求権の発生

(1) 賃金請求権の要件

(2) 労務の提供は債務の本旨に従って行なう必要があること

(3) 労務の不提供または不完全な提供と賃金が問題となる具体例

(4) 時効

3 賃金の支払い

(1) 賃金支払いの4原則

(2) 平均賃金

(3) 賠償予定の禁止

(4) 賃金の非常時払い

(5) 休業手当

(6) 付加金

4 賃金の支払形態と賃金の決定

(1) 賃金の支払形態

(2) 年俸制

(3) 賃金の決定

(4) 非正規労働者の格差是正法理

5 割増賃金

(1) 割増賃金

(2) 割増賃金の計算方法

(3) 通常の労働時間の賃金

(4) 時間外込みの賃金(固定時間外手当制度の有効要件)

6 賞与

(1) 賞与

(2) 賞与と欠勤控除

(3) 賞与支給条件

7 退職金

(1) 退職金

(2) 退職金の不支給は労基法24条の全額払いに違反するのか

(3) 退職金不支給・減額条項の合理的限定解釈

8 最低賃金

9 賃金の確保

第4章 労働時間・休日・年次有給休暇

1 労働時間

(1) 労働時間とは

(2) どこまでが労働時間なのか

(3) 時間外・休日労働と割増賃金

(4) 管理監督者

(5) 労働時間の適正把握管理義務

(6) 労働時間の算定

(7) 1週40時間、1日8時間の例外

2 年次有給休暇

(1) 年次有給休暇とは

(2) 年休権の行使(時季指定権)

(3) 年休自由利用の原則

(4) 年休取得と不利益取扱い

(5) 年休権の消滅

(6) 計画年休

(7) 年5日の年休取得義務化(使用者による年休時季指定)

3 休暇、休業、休職

(1) 総論

(2) 産前産後休業等

(3) 育児休業

(4)介護休業

(5) 子の看護休暇

(6) 介護休暇

(7) 休職制度

第5章 雇用終了

1 合意解約

(1) 合意解約とは

(2) 合意解約の申入れの撤回

(3) 退職勧奨

2 辞職

(1) 辞職とは

(2) 辞職の撤回

(3) 合意解約との区別

3 定年

(1) 定年制とは

(2) 高年法の規制

4 解雇

(1) 解雇とは

(2) 法令による解雇理由の制限

(3) 解雇予告制度

(4) 解雇権濫用法理

(5) 解雇が無効である場合の処理

(6) 変更解約告知

5 懲戒

(1) 懲戒とは

(2) 懲戒権の根拠

(3) 懲戒の手段

(4) 懲戒の事由

(5) 懲戒権濫用法理

(6) 懲戒解雇と普通解雇

6 有期労働契約と雇止め

(1) 有期労働契約と労働契約の期間

(2) 無期労働契約への転換申込制

(3) 雇止めに関する判例法理の明文化

7 労働契約終了後の措置

(1) 退職時等の証明

(2) 金品の返還

8 雇用終了と雇用保険

(1) 雇用保険のあらまし

(2) 雇用保険の適用範囲

(3) 雇用保険制度の目的①失業等給付

(4) 雇用保険制度の目的②雇用保険二事業

第6章 労働組合法

1 労働組合法の全体像

(1) 組合はなぜ弱体化したか

(2) 集団化の仕組みと従業員代表制度

(3) 集団的な労働条件決定過程

2 労働組合内部問題

(1) 労働組合とは

(2) 組合員の権利・義務

(3) 組合組織の変動

(4) 組合内部問題に関する課題

3 不当労働行為制度

(1) 不当労働行為の類型

(2) 不当労働行為をめぐる総論的問題

(3) 不利益取扱い

(4) 支配介入

4 労働委員会制度

(1) 労使紛争処理システム

(2) 労働委員会制度の特徴

(3) 労働委員会手続のアウトライン

(4) 救済命令

5 団体交渉権の保障

(1) 団交権保障の意義

(2) 団交拒否紛争の類型

(3) 団交紛争の処理パターン

6 労働協約

(1) 協約の締結

(2) 協約の効力

(3) 個別的論点

(4) 一般的拘束力制度

(5) 協約法制の課題

7 団体行動の正当性

(1) 組合活動の正当性

(2) 争議行為の正当性

第7章 社会保障・社会保険

1 社会保障制度の全体像

2 社会保険

(1) 社会保険制度と保険事故

(2) 適用制度と保険者

(3) 被保険者資格の取得・喪失および届出・確認

(4) 非正社員

(5) 保険料

(6) 会社を辞めたときなどの制度の変更

3 労災保険

(1) 労災保険の特徴・性格

(2) 業務上・外の認定

(3) 業務災害

(4) 私傷病

(5) 労災民訴

(6) 出産手当金・育児休業給付

4 高年齢者等の雇用の安定等に 関する法律

(1) 継続雇用制度の改正

(2) 高年齢雇用継続給付

◆判例索引

◆参考条文

本書で使われる法令等の略称

(法律·政令·省令)

育介法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)

均等法 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)

健保法 健康保険法

厚年法 厚生年金保険法

高年法 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齡者雇用安定法)

国保法 国民健康保険法

国年法 国民年金法

雇保法 雇用保保険法

最賃法 最低賃金法

職安法 職業安定法

パート有期法 短時間労働者及び有期雇用労働者の有期法雇用管理の改善等に関する法律(パ一ト有期雇用労働法)

賃確法 賃金の支払の確保等に関する法律

派遣法 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)

安衛法 労働安全衛生法

安衛則 労働安全衛生規則

勞基法 労働基準法

勞契法 労働契約法

消災法 労働者災害補償保險法(災保險法)

労組法 労働組合法

労委規 労働委員会規則

労調法 労働関係調整法

なお、施行令・施行規則は、上記略称の「法」に代えて「令」「則」を付します。

[行政通知等]

厚労告 厚生労働省告示

発基 事務次官通達

基発 労働基準局長通達

基収 労働基準局長が疑義に答えて発する通達

婦凳 婦人局長通達

本書で使われる判例・掲載誌の略称

[判例]

最大判 最高裁判所大法廷判決(決定) (決)

最○小 判最高裁判所第○小法廷判決(決定) (決)

高判(決) 高等裁判所判決(決定)

地判(決) 地方裁判所判決(決定)

[判例集·法律雜誌]

民集 最高裁判所民事判例集

判時 判例時報

判タ 判例タイムズ

労速 労働経済判例速報

労判 労働判例

労民集 労働関係民事裁判例集

労旬 労動法律旬報

刑集 最高裁判所刑事判例集

目次 – ワークルール検定 中級テキスト[第3版]

はじめに

ワークルールを身近なものにするために

「ワークルール」とは、働くときに必要な法律や決まりのことです。ワークルール検定は、ワークルールをより身近なものとする試みとして、「NPO法人職 場の権利教育ネットワーク」が中心となり、2013年6月に札幌で初級プレ検定 を実施しました。その後、2014年には日本労働組合総連合、労働者福祉中央協 議会、公益社団法人教育文化協会、公益財団法人日本労働文化財団、NPO法人 働く文化ネットなどの協力も得て「一般社団法人日本ワークルール検定協会」を 設立し、初級検定は 47 都道府県で、中級検定は、北海道、東京、静岡、愛知、 大阪、福岡で開催しています。

「ワークルール検定」5つの特徴

①「いつでも誰でもチャレンジできる:正社員はもちろん、学生、パート、アル バイト、派遣社員、そして管理職など、誰でも受検できる自由な検定制度です。

②自分の知識レベルを客観的に評価できる:一人で学習するだけでなく、検定 を受けることで知識の程度や欠点もわかり、自分なりの目標設定ができます。

③知識レベルを効果的に深められる:初級から中級への進級、また、講習会を 受講することで、知識を効果的に得ることができ、さらに知識レベルを深めることができます。

④職場や家庭で気楽に話題にできる:働くときに必要ですぐに役立つさまざま な問題を取り上げるので、堅苦しくならずに、職場や家庭で気軽に話題にできます

⑤資格と連動できる:知識や能力を客観化・外部化する検定は、組合や企業、 社会の資格と連動させることができます。

「ワークルール検定」4つのメリット

①働く者一人ひとりにとって:自分を守り、働きやすい職場を実現するために実際に役立つ法律知識を身につけることができます。

②労働組合にとって:効果的なワークルール教育が可能となり、職場の問題点 も見えてくるので、組織化の契機としたり、要求を結集しやすくなります。

③企業にとって:社員が共通の法的知識をもつことによって、コンプライアンスを促進し、無用な紛争を回避することができ、事業を円滑に進めることができ ます。

④社会にとって:ワークルールが社会全体に浸透すれば、過剰なサービスや低 価格などを追求するのではなく、働く者の立場も尊重する社会や文化の構築にプラスとなります。

テキストの特徴

ワークルール検定のためのテキストとしては、労働法の入門的なものとして日 本ワークルール検定協会編『ワークルール検定初級テキスト[第2版]』(著 者:石田眞・道幸哲也・浜村彰・國武英生)を刊行しています。

本書は、『ワークルール検定 中級テキスト』の第3版で、2018年6月に制定 された「働き方改革関連法」など新たに制定・改定された法律や言い渡された判 例を加え、ワークルールの全体像をほぼ網羅したものとなっています。実際に職 場で直面すると思われる主要な論点を取り上げ、関連する裁判例をふまえてワークルールの基本的な考え方を解説しました。本書では、労働法だけでなく、働く 際に必要とされる社会保障法上の問題も対象としています。また、巻末には学習 に必要な条文も掲載しました。基本的に中級検定用のテキストとして執筆されて いますが、ワークルールを本格的に学びたい人や仕事上ワークルールの知識が必 要な人にとっても有益な本になっているものと確信しています。

本書の執筆者は、日本ワークルール検定協会の企画委員会メンバーであり、執筆分担は、1章「労働法総論」(開本)、2章「労働契約」(國武)、3章「賃金」 (淺野)、4章「労働時間・休日・年次有給休暇」(浅野)、5章「雇用終了」(開本)、 6章「労働組合法」(道幸)、7章「社会保障・社会保険」(加藤)となっています。

本書が働きやすい職場の実現と働くことに喜びを見いだす人々への支援に役立 つことを願っています。

2019年3月

道幸哲也

ワークルール検定中級テキスト・目次

はじめに

第1章 勞動法結論

1 労働条件決定システム

(1) 総論

(2) 法令

(3) 労働契約、就業規則、労働協約の

関係

2 就業規則

(1) 就業規則とは

(2) 就業規則の作成・変更に関する労基法上の義務

(3) 就業規則の効力

(4) 労働契約の変更と就業規則

3 労使紛争の解決手続

(1) 行政による解決手続

(2) 裁判所による解決手続

第2章 労働契約

1 労働契約

(1) 労働契約の成立

(2) 労働契約の基本原則

(3) 労働契約の当事者

(4) 労働条件の明示

2 採用・内定・試用

(1) 募集・職業紹介

(2) 採用の自由

(3) 採用内定

(4) 試用期間

3 労働契約上の権利義務

(1) 労働契約の主たる権利義務

(2) 労働契約に付随する権利義務

(3) 労働者の損害賠償義務

4 権利保障・人格的利益

(1) 労働者の人権と自由の保障

(2) セクシュアル・ハラスメント

(3) いじめ、パワー・ハラスメント

(4) プライバシー

5 人事異動

(1) 配転

(2) 出向・転籍

(3) 昇進・昇格・降格

(4) 休職、

6 労働者派遣

(1) 労働者派遣とは

(2) 労働者派遣法の規制内容

第3章 賃金

1 賃金とは

(1) 労契法上の賃金

(2) 労基法上の賃金

2 賃金請求権の発生

(1) 賃金請求権の要件

(2) 労務の提供は債務の本旨に従って行なう必要があること

(3) 労務の不提供または不完全な提供と賃金が問題となる具体例

(4) 時効

3 賃金の支払い

(1) 賃金支払いの4原則

(2) 平均賃金

(3) 賠償予定の禁止

(4) 賃金の非常時払い

(5) 休業手当

(6) 付加金

4 賃金の支払形態と賃金の決定

(1) 賃金の支払形態

(2) 年俸制

(3) 賃金の決定

(4) 非正規労働者の格差是正法理

5 割増賃金

(1) 割増賃金

(2) 割増賃金の計算方法

(3) 通常の労働時間の賃金

(4) 時間外込みの賃金(固定時間外手当制度の有効要件)

6 賞与

(1) 賞与

(2) 賞与と欠勤控除

(3) 賞与支給条件

7 退職金

(1) 退職金

(2) 退職金の不支給は労基法24条の全額払いに違反するのか

(3) 退職金不支給・減額条項の合理的限定解釈

8 最低賃金

9 賃金の確保

第4章 労働時間・休日・年次有給休暇

1 労働時間

(1) 労働時間とは

(2) どこまでが労働時間なのか

(3) 時間外・休日労働と割増賃金

(4) 管理監督者

(5) 労働時間の適正把握管理義務

(6) 労働時間の算定

(7) 1週40時間、1日8時間の例外

2 年次有給休暇

(1) 年次有給休暇とは

(2) 年休権の行使(時季指定権)

(3) 年休自由利用の原則

(4) 年休取得と不利益取扱い

(5) 年休権の消滅

(6) 計画年休

(7) 年5日の年休取得義務化(使用者による年休時季指定)

3 休暇、休業、休職

(1) 総論

(2) 産前産後休業等

(3) 育児休業

(4)介護休業

(5) 子の看護休暇

(6) 介護休暇

(7) 休職制度

第5章 雇用終了

1 合意解約

(1) 合意解約とは

(2) 合意解約の申入れの撤回

(3) 退職勧奨

2 辞職

(1) 辞職とは

(2) 辞職の撤回

(3) 合意解約との区別

3 定年

(1) 定年制とは

(2) 高年法の規制

4 解雇

(1) 解雇とは

(2) 法令による解雇理由の制限

(3) 解雇予告制度

(4) 解雇権濫用法理

(5) 解雇が無効である場合の処理

(6) 変更解約告知

5 懲戒

(1) 懲戒とは

(2) 懲戒権の根拠

(3) 懲戒の手段

(4) 懲戒の事由

(5) 懲戒権濫用法理

(6) 懲戒解雇と普通解雇

6 有期労働契約と雇止め

(1) 有期労働契約と労働契約の期間

(2) 無期労働契約への転換申込制

(3) 雇止めに関する判例法理の明文化

7 労働契約終了後の措置

(1) 退職時等の証明

(2) 金品の返還

8 雇用終了と雇用保険

(1) 雇用保険のあらまし

(2) 雇用保険の適用範囲

(3) 雇用保険制度の目的①失業等給付

(4) 雇用保険制度の目的②雇用保険二事業

第6章 労働組合法

1 労働組合法の全体像

(1) 組合はなぜ弱体化したか

(2) 集団化の仕組みと従業員代表制度

(3) 集団的な労働条件決定過程

2 労働組合内部問題

(1) 労働組合とは

(2) 組合員の権利・義務

(3) 組合組織の変動

(4) 組合内部問題に関する課題

3 不当労働行為制度

(1) 不当労働行為の類型

(2) 不当労働行為をめぐる総論的問題

(3) 不利益取扱い

(4) 支配介入

4 労働委員会制度

(1) 労使紛争処理システム

(2) 労働委員会制度の特徴

(3) 労働委員会手続のアウトライン

(4) 救済命令

5 団体交渉権の保障

(1) 団交権保障の意義

(2) 団交拒否紛争の類型

(3) 団交紛争の処理パターン

6 労働協約

(1) 協約の締結

(2) 協約の効力

(3) 個別的論点

(4) 一般的拘束力制度

(5) 協約法制の課題

7 団体行動の正当性

(1) 組合活動の正当性

(2) 争議行為の正当性

第7章 社会保障・社会保険

1 社会保障制度の全体像

2 社会保険

(1) 社会保険制度と保険事故

(2) 適用制度と保険者

(3) 被保険者資格の取得・喪失および届出・確認

(4) 非正社員

(5) 保険料

(6) 会社を辞めたときなどの制度の変更

3 労災保険

(1) 労災保険の特徴・性格

(2) 業務上・外の認定

(3) 業務災害

(4) 私傷病

(5) 労災民訴

(6) 出産手当金・育児休業給付

4 高年齢者等の雇用の安定等に 関する法律

(1) 継続雇用制度の改正

(2) 高年齢雇用継続給付

◆判例索引

◆参考条文

本書で使われる法令等の略称

(法律·政令·省令)

育介法 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)

均等法 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)

健保法 健康保険法

厚年法 厚生年金保険法

高年法 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齡者雇用安定法)

国保法 国民健康保険法

国年法 国民年金法

雇保法 雇用保保険法

最賃法 最低賃金法

職安法 職業安定法

パート有期法 短時間労働者及び有期雇用労働者の有期法雇用管理の改善等に関する法律(パ一ト有期雇用労働法)

賃確法 賃金の支払の確保等に関する法律

派遣法 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)

安衛法 労働安全衛生法

安衛則 労働安全衛生規則

勞基法 労働基準法

勞契法 労働契約法

消災法 労働者災害補償保險法(災保險法)

労組法 労働組合法

労委規 労働委員会規則

労調法 労働関係調整法

なお、施行令・施行規則は、上記略称の「法」に代えて「令」「則」を付します。

[行政通知等]

厚労告 厚生労働省告示

発基 事務次官通達

基発 労働基準局長通達

基収 労働基準局長が疑義に答えて発する通達

婦凳 婦人局長通達

本書で使われる判例・掲載誌の略称

[判例]

最大判 最高裁判所大法廷判決(決定) (決)

最○小 判最高裁判所第○小法廷判決(決定) (決)

高判(決) 高等裁判所判決(決定)

地判(決) 地方裁判所判決(決定)

[判例集·法律雜誌]

民集 最高裁判所民事判例集

判時 判例時報

判タ 判例タイムズ

労速 労働経済判例速報

労判 労働判例

労民集 労働関係民事裁判例集

労旬 労動法律旬報

刑集 最高裁判所刑事判例集

目次 – ワークルール検定-問題集2019年版

はじめに

ワークルール検定の開催

2013年6月、「NPO法人・職場の権利教育ネットワーク」が中心となり、わが国で初めてのワークルール検定(初級のプレ検定)が札幌で開催されました。翌年の春には中級検定も開催され、以後、毎年、6月には初級検定と中級検定を、11月23日の勤労感謝の日には初級検定を実施しています。14年10月には検定の全国展開をめざして「一般社団法人日本ワークルール検定協会」が設立され、厚生労働省、日本生産性本部、開催自治体の労働局、労働委員会、経営者団体などの後援も得て、ワークルール検定は着実に広がってきています。

初級検定は18年秋までに47都道府県で、中級検定は北海道・東京・静岡・愛知・大阪・福岡で実施されました。初級検定は、出題20問のうち7割以上の正解を合格とし、これまで7665名が受検し、その67 %が合格しています。中級検定は、出題30問のうちほぼ7割以上の正解を合格とし、これまで882名が受検し、その61%が合格しています。

日本ワークルール検定協会は、「検定」を実施するだけでなく、ワークルールの普及啓発事業、ワークルールに関する調査研究事業、ワークルール教育の担い手の研修教育事業を行なうことをその目的としています。

ワークルールを身につけよう

「ワークルール」とは、働くときに必要な法律や決まりのことです。

長時間労働、ブラック企業、パワハラなど、職場でワークルールが守られない場面が多くなってきています。グローバル化による企業間競争の激化や労働法の規制緩和、働き方の多様化などが進行しているにもかかわらず、労働者にも使用者にもワークルールの知識が乏しいためです。

その原因としては、ワークルールを知る機会がないことがあげられます。高校や大学で適切な教育がなされず、また、職場でもワークルールについて話し合ったり、相談する機会もあまりないからです。

このような状況のなかで、ワークルールを知りたいというニーズは確実に高まっています。自分や仲間を守るために、ワークルールの基礎知識はとても役に立ちます。また、企業にとっても、コンプライアンスを実現し、働きやすい職場環境をつくるためにワークルールの知識は欠かせません。そのような知識の獲得を応援・支援するのが、「ワークルール検定」です。

「ワークルール検定」5つの特徴

①いつでも誰でもチャレンジできる:正社員はもちろん、学生、パート、アルバイト、派遣社員、そして管理職など、誰でも受検できる自由な検定制度です。

②自分の知識レベルを客観的に評価できる:一人で学習するだけでなく、検定を受けることで知識の程度や欠点もわかり、自分なりの目標設定ができます。

③知識レベルを効果的に深められる:初級から中級への進級、また、講習会を受講することで、知識を効果的に得ることができ、さらに知識レベルを深めることができます。

④職場や家庭で気楽に話題にできる:働くときに必要ですぐに役立つさまざまな問題を取り上げるので、堅苦しくならずに、職場や家庭で気軽に話題にできます。

⑤資格と連動できる:知識や能力を客観化・外部化する検定は、組合や企業、社会の資格と連動させることができます。

「ワークルール検定」4つのメリット

①働く者一人ひとりにとって:自分を守り、働きやすい職場を実現するために実際に役立つ法律知識を身につけることができます。

②労働組合にとって:効果的なワークルール教育が可能となり、職場の問題点も見えてくるので、組織化の契機としたり、要求を結集しやすくなります。

③企業にとって:社員が共通の法的知識をもつことによって、コンプライアンスを促進し、無用な紛争を回避することができ、事業を円滑に進めることができます。

④社会にとって:ワークルールが社会全体に浸透すれば、過剰なサービスや低価格などを追求するのではなく、働く者の立場も尊重する社会や文化の構築にプラスとなります。

本書の特徴と活用の仕方

本書は、ワークルール検定を受検するための事前学習用の問題集として作成しました。ワークルールに関する基本的な問題と過去の検定で実際に出題された問題を集め、各問題について正解と解説をのせています。過去の問題については正答率も示しています。問題傾向と難易度、とりわけ初級と中級のレベルの違いがわかると思います。

また、ワークルールを学ぶテキストとしては、日本ワークルール検定協会が編集した初級者向けの『ワークルール検定初級テキスト(第2版)』(旬報社)、中級者向けの『ワークルール検定中級テキスト(第3版)』(旬報社)が刊行されていますので、併せて読むことをお薦めします。

本書の使い方としては、問題集なので自習に適しています。同時に、ワークルールを適切に理解するためにはそれに関する知識だけではなく、労使紛争の実際やワークルールの基礎となる考え方、ルール相互の関連も学習することが必要です。そのためには、この問題集を素材に仲間や友人、家族で話し合うことが有用だと思います。法的な世界は、議論を通じて納得する・納得させることが重要だからです。

本書を通じて、ワークルールの知識を得るだけではなく、働くことについての論議が活発になることを期待しています。

なお、2019年版は、2018年6月に制定された、「働き方改革関連法」を取り入れた内容となっています。

[道幸哲也]目次

はじめに

初級問題

Ⅰ一般的知識

Ⅱ労働契約

1 労働契約

2 就業規則

3 採用・内定・試用

4 権利保障·人格的利益

5 配転・出向・降格

Ⅲ労働条件

1 賃金

2 労働時間・休日・年休

3 労災

Ⅳ雇用終了

1 懲戒

2 退職のパターンと解雇の規制

3 有期労働契約と雇止め

4 整理解雇

V 労働組合

1 労働組合の役割

2 不当労働行為禁止

3 不当労働行為救済

4 団体交渉権保障

5 労働協約締結

6 団体行動権の保障

中級問題

1 労働法総論

・労働条件決定システム

2 労働契約

・労働契約

・採用・内定・試用

・労働契約状の権利義務

・権利保障・人格的利益

・人事異動

3 賃金

・賃金の支払い

・割増賃金

・賞与

4 労働時間

・労働時間

・年次有給休暇

・休暇・休業・休職

5 雇用終了

・辞職

・定年

・懲戒

・有期雇用契約と雇止め

・雇用終了と雇用保険

6 労働組合法

・労働組合法の全体像

・組合内部問題

・不当労働行為制度

・団体交渉権の保障

・労働協約

7 社会保障・社会保険

8 総合問題

・労働法総論

・賃金と労働時間

・雇用の終了

・労働組合法

本書で使われる法令等の略称

憲法 日本国憲法

労基法 労働基準法

労基附則 労働基準法附則

労契法 労働契約法

労組法 労働組合法

労調法 労働関係調整法

安衛法 労働安全衛生法

男女雇用機会均等法/均等法 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

最賃法 最低賃金法

育介法 育児・介護休業法

雇保法 雇用保険法

労災法 労働者災害補償保険法

労保徴法 労働保険料徴収法

健保法 健康保険法

厚年法 厚生年金保険法

介保法 介護保険法

基発 厚労省労働基準局長が発する通達

過去問について

問題文末尾(正答率0%)と示してある問題は、2018年までに実施した初級検定、中級検定において出題された問題です。なお、過去問の一部は、より題意が分かりやすいように改訂しています。